Что такое афазия и ее виды. Афазия

Помощь человеку с афазией

Афазия - утрата или искажение речи у взрослого человека чаще всего является следствием инсульта. Процесс восстановления обычно занимает долгое время, и здесь очень важны совместные усилия логопедов и близких людей. Подробнее о том, как помочь человеку восстановить речь, читайте в статье.

После выписки

Не всегда, далеко не всегда, человек выздоравливает за 21-24 дня нахождения в стационаре. Не стесняйтесь спрашивать у врачей, что делать дальше, ведь процесс реабилитации (восстановления) идет от полугода до 6 лет. Длительность его зависит:

От состояния сосудов. Различные обследования покажут способность сосудистой ткани к восстановлению или определят, насколько соседние участки смогут возместить утраченную функцию.

От возраста пациента. Это совсем не означает, что если вам 73, то нечего и ждать. Напротив, практика показывает, что пожилые больные восстанавливаются быстрее и полнее. Но фактор возраста необходимо учитывать.

От характера больного и типа его психики. Люди, «быстрые на подъем», легче приспосабливаются, схватывают помощь на лету.

От помощи, которую оказывает больному логопед. Т.е. больному необходимы занятия с логопедом. Не пытайтесь самостоятельно, без специальной подготовки, начинать восстановление, можно «наломать таких дров», что и не исправить. Невозможно будет переломить стереотипы речи, которые могут появиться при такой некомпетентной помощи. Не оказывайте близкому человеку «медвежьей услуги», согласитесь, что каждому делу - свой специалист.

С больным можно проговаривать вместе:

Это касается устной речи. Но, как правило, страдает письмо и счет - так называемые аграфия, акалькулия, а также чтение - алексия. Есть действия, которые не приведут к непоправимым последствиям. Например, можно написать в столбик довольно крупным шрифтом:

Имена близких;

Географические названия (эмоционально значимые для вашего родственника, связанные с его жизнью);

Продукты;

Вывески.

Виды афазии и ее проявления

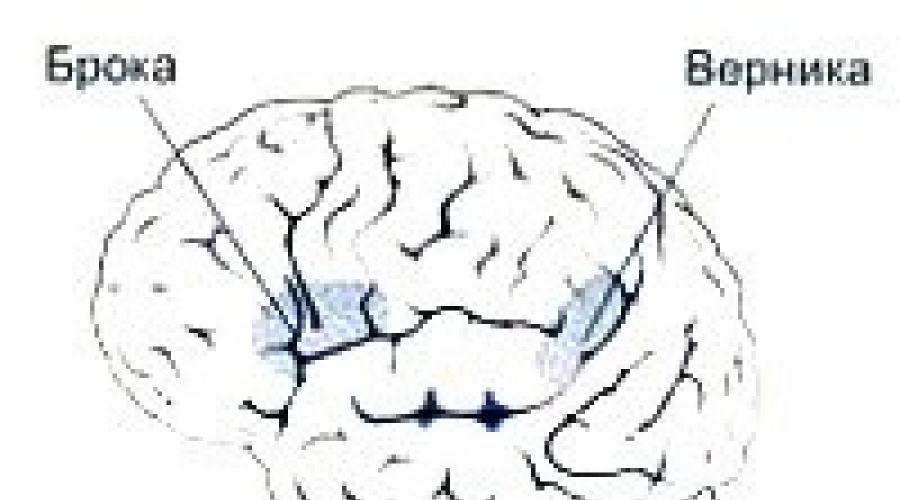

Эфферентная моторная афазия возникает при поражении нижних отделов премоторной коры левого полушария мозга (двигательный речевой центр Брока), развивается при повреждении задненижних отделов лобных долей головного мозга (зона Брока) доминантного полушария

Распад грамматики высказывания (телеграфный стиль высказываний) и трудность переключения с одного слова (или слога) на другое вследствие инертности речевых стереотипов. Наблюдаются литеральные парафазии (замещения одних звуков другими), грубые нарушения чтения и письма. Нарушение инициации экспрессивной речи и трудности переключения речевых программ. Пациенты молчаливы, иногда в остром периоде спонтанная речь может полностью отсутствовать. Впоследствии речь больных обычно плохо артикулирована, интонационно не окрашена. Больной говорит короткими грамматически неправильными предложениями, в которых почти отсутствуют глаголы (телеграфный стиль), часто отмечаются длительные паузы. Весьма характерны звуковые и вербальные персеверации. В равной степени нарушается как спонтанная речь пациента, так и повторение слов или фраз за врачом. Возникают трудности называния предметов по показу, подсказка помогает пациенту правильно назвать предмет. Нарушается чтение текста вслух. Письмо также дается с трудом, больной допускает как орфографические, так и грамматические ошибки, возможны персеверации отдельных букв. Понимание устной и письменной речи не страдает. В большинстве случаев данный вид афазии развивается остро в сочетании с гемипарезом и гемигипестезией в результате инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии.

Афферентная моторная афазия возникает при поражении задне-центральной и теменной областей коры, при поражении верхних отделов теменной доли доминантного по речи полушария, в результате вторичных расстройств экспрессивной речи по типу трудностей построения артикулем.

Для таких больных характерно нарушение звена выбора звука. Первичный дефект заключается в неразличении близких по артикуляции звуков. Они смешивают артикулемы внутри группы (халат-хадат, слон-снол). Нарушаются кинестетические ощущения от органов артикуляции. Ведущий дефект - невозможность найти точные артикуляционные позы и уклады для произнесения слова. Понимание речи не страдает. Самостоятельная речь плохо артикулирована, характерны литеральные парафазии по типу замен близких артикулем. Может отмечаться как в спонтанной речи, так и при повторении, чтении вслух, назывании предметов. Вместе с тем беглость речи не снижена, паузы отсутствуют, грамматические конструкции правильны.

Сенсорная афазия развивается при поражении задних верхних отделов верхней височной извилины доминантного полушария обычно в результате инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии или иного локального поражения.

Утрата фонематического слуха. Нарушение понимания устной и письменной речи, возникает отчуждение смысла слов: больной не способен выделить смысловую составляющую из слышимых им звуков речи. Страдает понимание письменной речи, поскольку больной не может сопоставить букву с соответствующей ей фонемой.

Выраженные нарушения отмечаются также в экспрессивной речи больных. Возникают замены близких фонем на созвучные (литеральные парафазии), речь больного становится непонятной для окружающих ("речевая окрошка"). Страдает самостоятельная речь, повторение за врачом, называние предметов по показу и чтение вслух. Ошибки по типу литеральных парафазии могут отмечаться и при письме. Беглость речи не нарушается. Речь больных плавная, паузы отсутствуют, артикуляция не изменяется. В основе этой афазии лежит нарушение фонематического слуха, различение звукового состава слов. При акустико-гностической афазии наблюдается утрата способности понимания звуковой стороны речи.

Сенсомоторная афазия при обширных инфарктах в бассейне левой средней мозговой артерии зона ишемического повреждения может охватывать как заднелобные, так и височные отделы головного мозга.

Страдает инициация речи, фонематический слух. Клиническая картина характеризуется сочетанием симптомов сенсорной и моторной афазии (сенсомоторная афазия). Страдают все аспекты речевых функций, поэтому другое название данного речевого расстройства тотальная афазия. Как правило, тотальная афазия сочетается с выраженным правосторонним гемипарезом, гемигипестезией и гемианопсией.

Динамическая афазия (транскортикальная моторная) развивается при поражении префронтальных отделов лобных долей головного мозга доминантного полушария

Проявляется в невозможности построения внутренней программы высказывания и ее реализации. Распад внутренней речи. Нарушение инициации речевой активности и трудности переключения речевых программ. Уменьшение беглости речи, особенно при назывании глаголов, телеграфный стиль и аграмматизмы в устной речи и при письме. Речь больных плохо артикулирована, интонационно не окрашена. Понимание речи не страдает. Повторение слов и фраз за врачом сохранено. Более характерны вербальные персеверации.

Акустико-мнестическая афазия - развивается при локальных поражениях височных долей головного мозга доминантного полушария. Возникает в результате первичного нарушения импрессивной речи. В основе - нарушение объёма удержания слухоречевой информации, сужение объема и тормозимость слухоречевой памяти. Понимание отдельных фонем при акустикомнестической афазии сохранено. Невозможным становится синтез фонем в слова. Преимущественно страдает распознавание существительных, что приводит к отчуждению смысла существительных. Больной не вполне понимает обращенную к нему речь, также нарушается понимание прочитанного. Его собственная речь бедна существительными, которые обычно заменяются на местоимения. Характерны вербальные парафазии. Беглость речи не страдает, однако попытки "вспомнить" нужное слово могут приводить к паузам в разговоре. Проба на категориальные ассоциации выявляет значительное уменьшение словарного запаса существительных. Повторение слов за врачом не нарушено.

Амнестическая афазия проявляется при поражении теменно-височной области. Дефект заключается в трудности называния предметов, хотя больной знает их значение и употребление. Например, при показе пациенту ключа, он не может его назвать, но отвечает, что это то, чем открывают и закрывают замок, либо делает ключом вращательные движения. Наблюдаются вербальные парафазии, амнестические западения. Некоторые исследователи считают различение этих трех форм афазии сугубо теоретическим.Номинальная афазия , близкая к вышеописанной амнестической, проявляется в затруднении называния предметов и является одним из симптомов болезни Альцгеймера.

Подкорковые афазии . В большинстве случаев возникновение афазии связано с поражением корковых отделов головного мозга. Однако описаны афатические речевые расстройства при патологии базальных ядер.

Поражение таламуса может приводить к расстройствам экспрессивной речи, которые по своим клиническим характеристикам напоминают афазию ВерникеКожевникова (выраженные литеральные и вербальные парафазии, превращающие речевую продукцию в "словесную окрошку"). Отличительной особенностью таламической афазии от афазии Вернике является сохранность понимания речи и отсутствие нарушений при повторении фраз за врачом.

При поражении полосатого тела описано уменьшение беглости речи и парафазии в сочетании с нарушением артикуляции. Повторение за врачом и понимание речи остаются интактными.

Поражение задних отделов внутренней капсулы часто приводит к возникновению мягких речевых нарушений, которые трудно отнести к какомулибо определенному виду афазий.

Семантическая афазия (транскортикальная сенсорная). Семантическая афазия (по другой терминологии транскортикальная сенсорная афазия) характеризуется нарушением понимания грамматических взаимоотношений между словами в предложениях. Больному сложно воспринимать обращенную к нему речь, если она содержит сложные логикограмматические конструкции. Аналогичные трудности пациент испытывает при понимании прочитанного. Собственная речь больных, как правило, состоит из простых фраз, в которых могут отсутствовать служебные слова. Попытка говорить более сложными предложениями неизбежно приводит к грамматическим ошибкам. Однако повторение за врачом, в том числе грамматически сложных фраз, не страдает. Также не нарушается называние предметов по показу. Как и при других первичных нарушениях импрессивной речи, беглость речи и артикуляция при семантической афазии не нарушены.

Семантическая афазия развивается при поражении зоны стыка височной, теменной и затылочных долей головного мозга доминантного полушария обычно в результате инсульта. В основе семантической афазии лежат дефекты симультанного анализа и синтеза речи (одновременного схватывания информации). Ведущим дефектом для этой формы является нарушение понимания сложных логико-грамматических конструкций, описывающих пространственные и квазипространственные отношения.

В рамках упрощённой классификации можно выделить «моторную афазию» - когда пациент не может говорить, хотя понимает устную речь, и «сенсорную афазию», когда он не понимает речь, хотя может произносить слова и фразы.

Оптикомнестическая афазия. Оптикомнестическая афазия характеризуется прежде всего значительными трудностями при назывании предметов по показу. При этом больной своим поведением дает понять, что он знаком с предметом, может объяснить его предназначение, подсказка первых звуков оказывает положительный эффект. Эти признаки отличают оптикомнестическую афазию от зрительнопредметной агнозии. При последней больной способен описать предмет, но не узнает его, литеральная подсказка неэффективна.

В отличие от акустикомнестической при оптикомнестической афазии узнавание существительных на слух и самостоятельная речь больных не нарушаются. Оптикомнестическая афазия возникает при поражении смежных отделов височной и затылочной долей доминантного по речи полушария. Предполагаемый механизм развития разобщение центров зрительнопредметного гнозиса и центров импрессивной речи.

Субкортикальная моторная афазия (афемия, малый синдром Брока). Также возникает при поражении задненижних отделов лобных долей головного мозга, но обычно при меньшем объеме повреждения мозговой ткани. Малый синдром Брока характеризуется уменьшением беглости спонтанной речи, трудностями повторения слов и называния предметов по показу, нарушением артикуляции. В то же время в отличие от эфферентной моторной афазии письменная речь при афемии остается интактной, в том числе в острейшем периоде. Последнее обстоятельство дает основание некоторым авторам считать афемию апраксией речи, а не одним из видов афазий.

Причиной афемии обычно является острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне корковых ветвей левой средней мозговой артерии. Как правило, при этом не бывает стойких двигательных нарушений, однако в остром периоде может отмечаться центральный паралич мимических мышц, легкий преходящий гемипарез.

Транскортикальная смешанная афазия . Нарушения мозгового кровообращения по гемодинамическому типу иногда приводят к одновременному ишемическому повреждению префронтальных отделов лобных долей и зоны стыка височной, теменной и затылочной долей головного мозга. При этом могут возникать речевые нарушения, в клинической картине которых присутствуют симптомы динамической (транскортикальной моторной) и семантической (транскортикальной сенсорной) афазий. Это состояние получило название транскортикальной смешанной афазии. Как и при других транс кортикальных афазиях, важный диагностический критерий данного вида речевых нарушений - сохранность повторения фраз за врачом.

Проводниковая афазия. Основной клинический признак проводниковой афазии - выраженное нарушение повторения фраз за врачом и чтения вслух. Нарушается также называние предметов по показу. Самостоятельная речь более сохранна, беглость речи не изменена, отсутствуют наруше-ния артикуляции. Однако могут отмечаться литеральные и вербальные парафазии. При письме под диктовку больной допускает орфографические ошибки, пропускает буквы и слова. Понимание устной и письменной речи при проводниковой афазии не нарушается.

Проводниковая афазия развивается при поражении белого вещества верхних отделов теменной доли доминантного полушария. Предполагаемый механизм развития речевых расстройств разобщение центров импрессивной и экспрессивной речи. Однако иногда проводниковая афазия сменяет сенсорную в процессе регресса речевых нарушений.

– расстройство ранее сформированной речевой деятельности, при котором частично или полностью утрачивается способность пользоваться собственной речью и/или понимать обращенную речь. Проявления афазии зависят от формы нарушения речи; специфическими речевыми симптомами афазии являются речевые эмболы, парафазии, персеверации, контаминации, логорея, алексия, аграфия, акалькулия и др. Больные с афазией нуждаются в обследовании неврологического статуса, психических процессов и речевой функции. При афазии проводится лечение основного заболевания и специальное восстановительное обучение.

Общие сведения

Афазия – распад, утрата уже имевшейся речи, вызванная локальным органическим поражением речевых зон головного мозга. В отличие от алалии , при которой речь не формируется изначально, при афазии возможность вербального общения утрачивается после того, как речевая функция уже была сформирована (у детей старше 3-х лет или у взрослых). У больных с афазией имеет место системное нарушение речи , т. е. в той или иной степени страдает экспрессивная речь (звукопроизношение, словарь, грамматика), импрессивная речь (восприятие и понимание), внутренняя речь, письменная речь (чтение и письмо). Кроме речевой функции также страдает сенсорная, двигательная, личностная сфера, психические процессы, поэтому афазия относится к числу наиболее сложных расстройств, изучением которого занимаются неврология , логопедия и медицинская психология.

Причины афазии

Афазия является следствием органического поражения коры речевых центров головного мозга. Действие факторов, приводящих к возникновению афазии, происходит в период уже сформировавшейся у индивида речи. Этиология афазического расстройства накладывает отпечаток на его характер, течение и прогноз.

В ряду причин афазии наибольший удельный вес занимают сосудистые заболевания головного мозга – геморрагические и ишемические инсульты . При этом у больных, перенесших геморрагический инсульт , чаще отмечается тотальный или смешанный афазический синдром; у пациентов с ишемическими нарушениями мозгового кровообращения, - тотальная, моторная или сенсорная афазия.

Кроме этого, к афазии могут привести черепно-мозговые травмы , воспалительные заболевания мозга (энцефалит , лейкоэнцефалит , абсцесс), опухоли головного мозга , хронические прогрессирующие заболевания ЦНС (очаговые варианты болезни Альцгеймера и болезни Пика), операции на головном мозге .

К факторам риска, повышающим вероятность возникновения афазии, относятся пожилой возраст, семейный анамнез, атеросклероз сосудов головного мозга , гипертоническая болезнь , ревматические пороки сердца , перенесенные транзиторные ишемические атаки , травмы головы.

Тяжесть синдрома афазии зависит от локализации и обширности очага поражения, этиологии нарушения речи, компенсаторных возможностей, возраста пациента и преморбидного фона. Так, при опухолях головного мозга афазические расстройства нарастают постепенно, а при ЧМТ и ОНМК развиваются резко. Внутримозговое кровоизлияние сопровождается более тяжелыми нарушениями речи, чем тромбоз или атеросклероз. Восстановление речи у молодых пациентов с травматическими афазиями происходит быстрее и полнее за счет большего компенсаторного потенциала и т. д.

Классификация афазии

Попытки систематизации форм афазии на основании анатомических, лингвистических, психологических критериев неоднократно предпринимались различными исследователями. Однако в наибольшей степени запросам клинической практики удовлетворяет классификация афазии по А.Р. Лурия, учитывающая локализацию очага поражения в доминантном полушарии - с одной стороны и характер возникающих при этом нарушений речи – с другой. В соответствии с данной классификацией различают моторную (эфферентную и афферентную), акустико-гностическую, акустико-мнестическую, амнестико-семантическую и динамическую афазию.

Коррекция афазии

Коррекционное воздействие при афазии складывается из медицинского и логопедического направления. Лечение основного заболевания, вызвавшего афазию, проводится под наблюдением невролога или нейрохирурга ; включает в себя медикаментозную терапию, при необходимости – хирургическое вмешательство, активную реабилитацию (ЛФК , механотерапию , физиотерапию, массаж).

Восстановление речевой функции проводится на логопедических занятиях по коррекции афазии , структура и содержание которых зависит от формы нарушения и этапа восстановительного обучения. При всех формах афазии важно вырабатывать у больного установку на восстановление речи, развивать сохранные периферические анализаторы, вести работу над всеми сторонами речи: экспрессивной, импрессивной, чтением, письмом.

При эфферентной моторной афазии главной задачей логопедических занятий становится восстановление динамической схемы произношения слов; при афферентной моторной афазии – дифференциация кинестетических признаков фонем. При акустико-гностической афазии необходимо работать над восстановлением фонематического слуха и понимания речи; при акустико-мнестической – над преодолением дефектов слухоречевой и зрительной памяти. Организация обучения при амнестико-семантической афазии направлена на преодоление импрессивного аграмматизма; при динамической афазии – на преодоление дефектов внутреннего программирования и планирования речи, стимуляцию речевой активности.

Коррекционную работу при афазии следует начинать с первых дней или недель после перенесенного инсульта или травмы, как только разрешит врач. Раннее начало восстановительного обучения позволяет предотвратить фиксацию патологических речевых симптомов (речевого эмбола, парафазий, аграмматизма). Логопедическая работа по восстановлению речи при афазии продолжается 2-3 года.

Прогноз и профилактика афазии

Логопедическая работа по преодолению афазии очень длительная и трудоемкая, требующая сотрудничества логопеда, лечащего врача, пациента и его близких. Восстановление речи при афазии протекает тем успешнее, чем раньше начата коррекционная работа. Прогноз восстановления речевой функции при афазии определяется локализацией и размером области поражения, степенью речевых расстройств, сроком начала восстановительного обучения, возрастом и общим состоянием здоровья пациента. Лучшая динамика наблюдается у больных молодого возраста. Вместе с тем, акустико-гностическая афазия, возникшая в возрасте 5-7 лет, может привести к полной утрате речи или последующему грубому нарушению речевого развития (ОНР). Спонтанный выход из моторной афазии иногда сопровождается возникновением заикания .

Профилактика афазии заключается, прежде всего, в предупреждении сосудистых мозговых катастроф и ЧМТ, своевременном выявлении опухолевых поражений мозга.

Афазия относится к неврологическим патологиям, при которых нарушается речь, но отсутствуют расстройства артикуляционного аппарата и слуха. Причины афазии кроются в нарушении мозгового кровообращения при инсультах, травмах, наличии опухолей и органических поражениях головного мозга. Отличительной чертой патологии является полное сохранение интеллекта и отсутствие нарушений речи в прошлом.

Афазия относится к приобретенным заболеваниям.

В медицинской практике принято выделять несколько разновидностей отклонения, которые группируются в три основные категории:

- частичное нарушение, при котором теряется возможность произносить названия определенных вещей (например, человек видит предмет, понимает его предназначение, но потеряна способность его назвать);

- экспрессивное нарушение при котором теряется возможность воспроизводить речь (человек все понимает, но сказать не может);

- импрессивное нарушение, при котором идет потеря способности понимать обращенную речь.

Разновидность афазии определяется тем участком головного мозга, в котором произошли изменения. Например, эфферентная моторная афазия - это патология экспрессивной речи (воспроизведения в целом), а амнестическая - нарушение воспроизведения отдельных названий.

Сенсорная афазия включает два типа:

- Чистый - наблюдается в случае поражения центра Вернике. Это задняя часть височной извилины доминирующего полушария. Пациент слышит обращенную к нему речь, но воспринимает ее нечленораздельно. Происходит искаженное восприятие звуков. В тяжелых случаях человек при сохраненном слухе полностью утрачивает способность понимать речь и выполнять простейшие просьбы. При легкой степени нарушается восприятие похожих по звучанию слов (например, «пенёк-денёк»).

Человек не способен правильно написать слова, поскольку он будет заменять буквы; не может воспринимать смысл текста. Особенностью больных сенсорной афазией является то, что они сами не дают себе отчета в наличии проблемы. Им кажется, что они правильно произносят слова и строят речевые конструкции, а это окружающие их не понимают.

- Семантический - при этом типе заболевания нарушения происходят в нижней части теменной зоны доминирующего полушария. Речь понимается правильно, слова произносятся без искажения, но нарушается логическая связь. Такому больному сложно понимать словосочетания, которые употребляются в переносном значении, невозможно отличить пространственные понятия. Человек способен прочитать текст, но не в силах его пересказать.

Моторная афазия

Афазия Брока относится к тяжелым нарушениям, при котором поражается левая лобная доля мозга.

Это чревато последствиями, при которых изменения происходят не только в речевом аппарате. Чаще всего встречается у взрослого человека после перенесенных черепно-мозговых травм или инсульта. Но может наблюдаться и у детей, причем протекать у них может как в легкой, так и тяжелой форме.

Существуют такие виды афазий Брока:

- кинестетическая - затрагивает теменную зону полушария, которая отвечает за речевой аппарат. Относится к легким формам. Человек понимает чужую и собственную речь, но его произношение носит беглый характер без пауз. Если возникают затруднения в произношении определенных слов, он может их заменять другими;

- эфферентная - для нее характерны наличие в разговоре неправильных грамматических оборотов и бессвязных фраз. Человек с такой патологией старается больше молчать. Его речь практически не содержит глаголов и характеризуется длительными паузами. Эфферентная моторная афазия затрудняет чтение и письмо, но обучение возможно при помощи подсказок. Пациент может нормально анализировать свою и чужую речь;

- сенсорно-моторная - ее причиной является поражение крупных сосудов (например, мозговой артерии при инфаркте). Это тяжелая форма заболевания, при которой нарушается фонематический слух, речь, инициация;

- динамическая - характеризуется отсутствием эмоциональной окраски речи. Больной разговаривает медленно, монотонно и невнятно;

- грубая - является осложнением тотальной формы афазии. При ней присутствуют тяжелые отклонения, вплоть до полной потери речи и замены слов мычанием.

Данное отклонение характерно в случае поражения нижней доли височной области доминирующего полушария. Название говорит само за себя: человеку трудно вспомнить название предмета, хотя хорошо при этом понимает его предназначение.

Пример: он видит тарелку, знает, что из нее едят, но произнести название не может. Если помощник даст ему подсказку, то больной способен повторить слово, но в дальнейшем - снова забывает. Для речевых конструкций характерно отсутствие числительных и обилие глаголов. Читать и писать человек способен, как и раньше. Чаще всего причинами амнестической афазии становятся инсульты, органические поражения мозга и злокачественные опухоли.

Условно амнестическую афазию можно разделить на два типа:

- акустико-мнестическую, при которой повреждается связь между памятью и слухом. В разговорной речи больной пропускает существительные, заменяет слова, разговор ведет медленно, без интонаций;

- оптико-мнестическую, для которой характерно нарушение связи между зрением и центром памяти. Речь такого человека беглая, но в ней много замен понятий.

В чистом виде эти два типа афазий встречаются редко, чаще всего идет сочетание разных.

В практике неврологов чаще всего встречаются пациенты со смешанными видами афазий.

Симптомы моторной могут накладываться на признаки сенсорной, делая диагностику затруднительной.

К смешанным формам афазий относят:

- эфферентно-моторную с сенсорной;

- афферентно-моторную с сенсорной;

- тотальную.

Последняя форма заболевания является самой тяжелой, поскольку у больного полностью разрушается речевой аппарат. Ее можно наблюдать при обширных инсультах. Человек плохо понимает чужую речь, не может воспроизводить слова сам, наблюдаются сложности в чтении и на письме.

Невролог или афазиолог может предложить человеку пройти несколько несложных тестов, чтобы определить наличие и степень нарушений. К методам диагностики относятся:

- просьба к пациенту рассказать о себе;

- просьба повторить за специалистом ряд похожих по звучанию слов;

- просьба перечислить дни недели, месяцы в году;

- ответы на простые вопросы (назвать предметы, дать определение явлениям);

- анализ возможности выполнить несложные просьбы;

- чтение текста;

- диктант;

- анализ понимания грамматических конструкций, смысла пословиц.

Как дополнительные методы диагностики применяются энцефалография, магнитно-резонансная томография, ангиография.

По результатам таких простых тестов специалисту несложно поставить правильный диагноз и подобрать способы восстановления.

Афазия. Понятие афазии………………………………………………….

Этиология афазии…………………………………………………………

Классификация форм афазии……………………………………………

Формы афазии……………………………………………………………..

Восстановительная работа……………………………………………….

Методические основы восстановления речи при афазии……………

Схема обследования больного с афазией………………………………..

необходимых для логопедического кабинета,

стационара и поликлиники………………………………………………

Афазия. Понятие афазии

Афазия - это системное нарушение речи, состоящее в полной потере или частичной потере речи и обусловленное локальным поражением одной или более речевых зон мозга.

В подавляющем большинстве случаев афазия возникает у взрослых людей, однако она возможна и у детей, если поражение мозга произошло после того, как речь хотя бы частично сформировалась.

Термин «афазия» происходит от греч. «fasio» (говорю) и приставки «а» («не») и означает дословно «не говорю».

Поскольку при афазии не всегда полностью отсутствует речь, можно было бы назвать ее дисфазией. Однако в науке есть понятие занятого термина. В данном случае именно это и является препятствием к обозначению неполного разрушения речи как «дисфазии». В литературе, особенно западной, к термину «дисфазия» относят различные нарушения речевого развития у детей, аналогично тому, как дислалией называют нарушения звукопро-изношения, а не частичное недоразвитие речи (алалию).

Сказанное выше объясняет определенную условность терминов «афазия» и «алалия». С точки зрения строгой логики, налицо некий парадокс: можно констатировать, что у больного имеется афазия в средней или легкой степени выраженности, в то же время сам термин подразумевает отсутствие речи. Эта терминологическая неточность - дань традициям, обусловившим возникновение этих не вполне точных обозначений.

Независимо от таких терминологических условностей, понятие афазии к настоящему времени вполне определилось. Оно сводится к признанию:

Системности речевого расстройства, которая подразумевает наличие первичного дефекта и вытекающих из него вторичных нарушений речи, охватывающих все языковые уровни (фонетику, лексику и грамматику);

Обязательного нарушения процессов не только внешней, но и внутренней речи.

Такое положение обусловлено спецификой самой речевой функции:

а) ее делением на внутреннюю и внешнюю речь;

б) системностью, т.е. зависимостью одних частей от других, как во всякой системе.

Этиология афазии

Афазия может иметь разную этиологию: сосудистую; травматическую (черепно-мозговая травма); опухолевую.

Сосудистые поражения мозга имеют различные названия: инсульты, или инфаркты мозга, или нарушения мозгового кровообращения

Они, в свою очередь, делятся на подвиды. Основными видами инсультов (инфарктов мозга, нарушений мозгового кровообращения) являются ишемия и геморрагия. Термин «ишемия» означает «голодание». Термин «геморрагия» означает «кровоизлияние» (от лат. gemorra - кровь). «Голодание» (ишемия) приводит к гибели клеток мозга , т.к. они остаются без основной «пищи» - крови. Кровоизлияние (геморрагия) также губит клетки мозга, но по другим причинам: либо они заливаются кровью (образно говоря, «захлебываются» в крови и размягчаются, образуя в мозге очаги размягчения, либо на месте кровоизлияния образуется кровяной мешочек - гематома. Своим весом гематома разрушает (разможжает) близлежащие нервные клетки. Иногда гематомы превращаются в твердые мешочки - кисты - «кистуются». В этом случае уменьшается опасность их разрыва; опасность же размозжения вещества мозга остается.

Причиной ишемии могут явиться:

Стенозы (сужение сосудов мозга), в результате чего затруднено прохождение крови по сосудистому руслу;

Тромбозы, эмболии или тромбоэмболии, перекрывающие сосудистое оусло ("тромб - это сгусток крови, играющий роль «затычки», эмбол - инородное тело (пузырек воздуха, оторвавшийся кусочек дряблой ткани больного органа, даже сердца; тромбоэмболии - это те же эмболы, но обволакиваемые сгустками крови);

Склеротические «бляшки» на стенках сосудов, препятствующие кровотоку;

Длительная артериальная гипотония, когда стенки сосудов не получают необходимого напора крови, слабеют и опадают, становясь неспособными проталкивать кровь;

Причиной геморрагии могут явиться:

Высокое артериальное давление, разрывающее стенки сосуда;

Врожденная патология сосудов, например, аневризмы, когда выгнутая стенка сосуда истончается и разрывается легче, чем другие его части;

Склеротические наслоения на стенках сосудов, делающие их ломкими и поддающимися разрыву даже при невысоком артериальном давлении.

Травмы мозга бывают открытые и закрытые. И те, и другие разрушают мозг, в том числе и речевые зоны. Кроме того, при травмах, особенно связанных с ударами по черепу , в большей степени, чем при инсультах, существует опасность патологического воздействия на весь мозг - контузии. В этих случаях, помимо очаговой симптоматики, могут возникать изменения течения нервных процессов (замедление, ослабление интенсивности, истощаемость, вязкость и пр.).

При открытых травмах мозга прибегают к хирургическому вмешательству по очистке ран, например, от осколков костной ткани, сгустков крови и пр.), при закрытых травмах может проводиться хирургическое вмешательство (трепанации черепа), а может быть применено консервативное лечение, при котором терапия рассчитана в основном на рассасывание внутричерепных гематом.

Опухоли мозга могут быть доброкачественными и злокачественными. Злокачественные отличаются более быстрым ростом. Так же, как и гематомы, опухоли сдавливают вещество мозга, а прорастая в него, губят нервные клетки. Опухоли подлежат оперативному лечению. В настоящее время техника нейрохирургии позволяет удалять те опухоли, которые раньше считались неоперабельными. Тем не менее остаются некоторые опухоли, удаление которых опасно из-за повреждения жизненно важных центров, или же они достигли уже такого размера, что вещество мозга разрушено, и удаление опухоли не даст существенных положительных результатов.

Наиболее тяжелыми последствиями локальных поражений мозга любой этиологии являются нарушения:

а) речи и других ВПф (ориентировки в пространстве, умения писать, читать, считать и т.п.);

б) движений. Они могут присутствовать одновременно, но могут выступать и изолированно: нарушения движений у больного могут присутствовать, а нарушения речи отсутствовать, и наоборот.

Расстройства движений чаще всего проявляются на одной половине тела и носят название гемиплегии (полной потери движений на одной половине тела) или гемипареза. «Геми» означает «половина», «парез» - частичный, неполный паралич. Параличи и парезы могут захватывать только руку или только ногу, а могут распространяться и на верхнюю, и на нижнюю конечность.

Поскольку афазия - это нарушение речи, которая осуществляется преимущественно левым полушарием, то гемипараличи и гемипарезы у больных с афазией - на правой половине тела. При поражении правого полушария развивается левосторонний гемипарез или паралич , афазия при этом присутствует не всегда или выступает в «ослабленном» виде. В этом случае, как принято считать, у больного имеется явное или скрытое (потенциальное) левшество. Оно является причиной того, что часть речевой функции располагается у таких больных не в левом полушарии, как у большинства людей, а в правом. Иначе говоря, существует точка зрения, согласно которой у левшей имеет место особое распределение ВПФ по полушариям мозга.

Классификация форм афазии

Наиболее распространенной и признанной в отечественной и зарубежной афазиологии является нейропсихологическая классификация, созданная А.Р. Лурией. Она пришла на смену классической неврологической классификации форм афазии, у истоков которой стояли П. Брока и К. Вернике.

В основу концепции афазии А.Р. Лурия положил представление о том, что очаг поражения всегда расположен на уровне вторичных полей коры левого полушария. Он приводит к тому или иному виду речевой агнозии или апраксии, которые оказывают системное патологическое влияние на работу третичных полей коры. В результате этого больной испытывает трудности в использовании средств языка, необходимых для передачи смысла сообщения. Таким образом, согласно А.Р. Лурии, третичные (смысловые) поля коры при афазии остаются непораженными, но не могут полноценно функционировать, потеряв гностические или праксические опоры. Схематически точку зрения А.Р. Лурии можно представить следующим образом:

Алгоритм развития афазии в результате очагового поражения мозга

Уровень третичных полей коры - смысловой уровень речи (пользование средствами языка)

Уровень вторичных полей коры - различные виды гнозиса и праксиса.

Очаг поражения мозга может располагаться в разных отделах вторичных полей коры - лобной, заднелобной, премоторной, постцентральной (нюкнетеменной), височной, затылочной. Он может охватывать (как один, так и несколько) отделов. А.Р. Лурия считает, что в этом случае нарушена «предпосылка», необходимая для осуществления этих функций. Так, в рамках понимания речи предпосылкой является речевой слуховой гнозис, в рамках собственной устной речи - артикуляционный праксис и т.д.

От того, какая именно предпосылка страдает, а следовательно, где располагается очаг поражения, зависит форма афазии.

Классификация форм афазии, по А.Р. Лурии (6 форм):

1.Моторная афазия афферентного типа.

2.Моторная афазия эфферентного типа.

3.Динамическая афазия.

4.Сенсорная (акустико-гностическая) афазия.

5.Акустико-мнестическая афазия.

6.Семантическая афазия.

Амнестическая и проводниковая афазия, наблюдаемые на практике и диагностируемые клиницистами, в эту классификацию не включены.

На клиническую картину каждой из форм афазии (объем симптомов , их тяжесть и пр.) влияют размеры очага поражения, его глубина, этиология и этап заболевания. Под глубиной понимается распространение очага не только на кору, но и более глубокие отделы мозга, включая подкорковый уровень.

Формы афазии

Афферентная моторная афазия . Эта форма афазии возникает при поражении нижних отделов постцентральной зоны левого доминантного (у правшей) полушария на уровне вторичных полей коры.

Первичный дефект - афферентная артикуляторная апраксия, описанная выше. Главным проявлением этой апраксии является распад обобщенных артикуляторных поз звуков речи - артикулем. Это приводит к неспособности воспроизводить звуки речи - артикулировать их. В результате речь больного либо отсутствует, либо резко ограничена в объеме. Часто звуки речи воспроизводятся искаженно, особенно если они близки по способу и месту образования, те, которые произносятся одним и тем же органом, например, губами, кончиком или корнем языка. Такие звуки называются гоморганными («гомо» - «однородный», «органный» - «относящийся к органу»). Так, к гоморганным звукам относятся «т-д-л-н», «б-м-п», «г-к».

Звуки, более далекие по своим артикуляционным укладам, больные путают реже. Эти звуки обозначаются как гетероорганные (произносимые разными органами артикуляции). Например, к ним относятся «р» и «м», «д» и «к» и т.п.

Наиболее характерными симптомами при афферентной моторной афазии являются либо полная неспособность артикулировать, либо поиски артикуляции, когда больной производит как бы беспорядочные движения языком, губами, прежде чем произнести тот или иной звук. Поиски артикуляции отдельного звука (артикулемы) чаще заканчиваются неуспешно, т.е. произносится неправильный звук, но даже если удается найти правильную артикулему, речь не выглядит нормативной, т.к. постоянно прерывается паузами, разрывающими ее течение.

Вторичные, системные нарушения речевой деятельности при афферентной моторной афазии проявляются в том, что расстроенными оказываются другие стороны речевой функции.

Нередко афферентная артикуляционная апраксия сочетается с еще более элементарным расстройством произносительной стороны речи, а именно оральной апраксией. Она состоит в невозможности воспроизводить произвольные движения органами, расположенными в оральной полости («оральный» означает «ротовой»). Больные теряют способность поцокать, пощелкать языком по заданию, подуть и прочее. Непроизвольно эти же движения могут быть выполнены данными больными, иногда даже легко, поскольку у них не имеется парезов , ограничивающих объем оральных движений.

Больные с грубой артикуляционной апраксией и практически полным отсутствием экспрессивной речи в отдельные моменты, связанные с особым эмоциональным подъемом, могут непроизвольно произнести высоко автоматизированные речевые штампы типа «давай», «как же так?», «не знаю», «ох!» и т.д. При этом они усиленно жестикулируют и дают утрированные мимические гримасы. Нередко у них имеется так называемый речевой «эмбол». Чаще всего это «осколок» или высоко упроченного слова, например, имени близкого человека, либо фрагмент слова, произносимого в момент заболевания (удара), либо слово бранной лексики, которая является высоко упроченной у многих людей. К сожалению, слова любимых поэтических произведений или молитв, которые выступали в качестве речевых эмболов у больных прошлого времени, в настоящей популяции практически не встречаются. Термин «эмбол» введен неврологами-клиницистами и отражает систему их взглядов на клинические явления. Они расценили осколок слова в остаточной речи больного как «затычку», аналогично эмболу, «затыкающему» ток крови по сосудистому руслу. Речевые эмболы произносятся насильственно, самостоятельно «подавить» их больной, как правило , не в состоянии. Несмотря на навязчивый и неуправляемый характер, эмбол нередко несет важные коммуникативные функции. Он богато интонирован, сопровождается жестово-мимическими реакциями и за счет использования этих паралингвистических средств позволяет больному нередко вполне понятно выразить свою мысль.

К речевым эмболам близка речь, представленная автоматизмами порядковой речи (сопряженный или отраженный, порядковый счет, пение со словами, договаривание пословиц, фраз с жестким контекстом и т.п.).

При менее грубой степени речевого дефекта у больных с афферентной моторной афазией присутствует повторная речь, однако, как правило, она тоже грубо нарушена. Недоступно произнесение даже отдельных звуков, в том числе и гласных. Больной часто вглядывается в визуальный образ артикулемы собеседника. Это ему помогает.

Называние предметов первично не нарушено. Больные помнят слова, но не могут произнести их, т.е. найти соответствующие внутренним звучаниям артикулемы. Если артикуляционная апраксия не грубая, то больные воспроизводят достаточно много слов-названий (номинаций).

Состояние фразовой, в том числе и диалогической, речи зависит от степени грубости артикуляционного дефекта. Наиболее часто у больных остается способность произносить слова «да» и «нет».

Больные с афферентной моторной афазией понимают речь, и прежде всего ситуативно-бытовую. Иногда - в достаточно большом объеме. При показе предметов , а также при выполнении устных инструкций иногда допускают ошибки, как и при показе предметов, частей тела. Принято считать, что эти трудности обусловлены невозможностью полноценной опоры на проговаривание из-за расстройств артикуляции.

Дифференциация фонем, включая оппозиционные (от другой фонемы лишь одним акустико-артикуляционным признаком.), первично не нарушена, хотя ошибки нередко присутствуют. Причина их та же, что при понимании речи: недостаточность артикуляционных опор. Объем слухо - речевой памяти в большинстве случаев определить невозможно из-за грубости первичного дефекта.

Чтение и письмо нарушены, но в разной степени, в зависимости от тяжести афазии. У больных с грубой афазией чтение преимущественно глобальное или «про себя». Это означает, что они в состоянии прочитывать идеограммные слова и раскладывать подписи под картинками. Вслух больные затрудняются в прочитывании даже отдельных букв. Однако часто правильно показывают их по названию. Письмо нередко сводится к умению написать лишь свою фамилию. У больных с негрубой афазией письмо с ошибками, в которых обнаруживаются замены букв. В их основе лежит артикуляционная близость обозначаемых этими буквами звуков речи. Интересный феномен наблюдается у больных с грубой афферентной моторной афазией при списывании. Они пытаются воспроизвести списываемый текст точно таким, каким он им предъявлен. Это носит название «рабского копирования». Звукобуквенный анализ состава слова страдает. Больные затрудняются в определении количества букв в слове, а также в восполнении пропущенных букв.

При негрубой степени выраженности афазии письмо больным доступно, однако в нем имеются ошибки. Главная причина их появления - первичный распад ассоциативной связи артикулема - графема. При попытках письма больные многократно повторяют каждый звук слова, пытаются «привязать» к нему какое-либо упроченное слово («ммм... мама»), как правило, допускают большое число пропусков, литеральных параграфий и т.д. Звуко-буквенный анализ состава слова существенным образом страдает. Больные ошибаются и в определении количества букв в слове, и в их качестве, и в порядке следования.

Для афферентной моторной афазии характерно то, что больные часто сохраняют абрис слова. Звуконаполнение в слове может быть неправильным, а общее звучание сохраняется. Это объясняется тем, что первичный дефект состоит у них в распаде изолированных артикулем, а не звукового образа слова в целом.

Темп речи чаще всего замедлен, интонация утрирована. Речевая активность при данной форме афазии достаточна, но коммуникативная речь носит в основном диалогический характер.

У больных с грубой афферентной моторной афазией фразовая речь, естественно, отсутствует. Неспособность построить и произнести предложение рассматривается в нейропсихологической классификации афазий как системное следствие артикуляционной несостоятельности больных. Больные с легкой степенью выраженности афферентной моторной афазии могут, хотя и с искажениями (аграматизмами), произносить достаточно развернутые фразы, разнообразные по логической и синтаксической структуре. Словарный состав без резких ограничений. Больные в состоянии также дать словесное изложение какого-либо события. Они охотно вступают в речевое общение. Речевая активность достаточно высокая.

Эфферентная моторная афазия . Эта форма афазии обусловлена поражением вторичных полей коры нижних отделов пре-моторной зоны левого доминантного (у правшей) полушария головного мозга. Нередко эту зону обозначают как зону Брока , который впервые выдвинул утверждение, что она ответственна за моторную речь. Правда, у пациента Брока была комплексная моторная афазия, и соответственно зона поражения мозга была более обширной, однако его имя закрепилось преимущественно за премоторной областью.

В норме эта область мозга обеспечивает плавную смену одного орального или артикуляторного акта другим. Поскольку мы не говорим отдельными артикулемами, например, к, о, ш, к, а, необходимо, чтобы они слились в последовательные ряды, которые Л.С. Выготский назвал сукцессивными (последовательными), а А.Р. Лурия - «кинетическими мелодиями».

При эфферентной моторной афазии воспроизведение плавной речи страдает из-за патологической инертности артикуляторных актов. Наиболее ярко она проявляется в персеверациях, препятствующих свободному переключению с одной артикуляторной позы на другую. В результате речь больных становится разорванной, сопровождается застреванием на каких-либо фрагментах высказывания.

Эти дефекты произносительной стороны речи вызывают системные расстройства и других сторон речевой функций: чтения, письма и частично понимания речи. Таким образом, в отличие от артикуляционной апраксии у больных с афферентной моторной афазией, у больных с эфферентной моторной афазией ап-раксия артикуляторного аппарата относится к серии артикуляторных актов, а не единичной позе. Больные относительно легко произносят отдельные звуки, но испытывают существенные затруднения при произнесении слов и фраз.

При грубой эфферентной моторной афазии спонтанная речь больных крайне бедна. Она состоит в основном из хорошо упроченных слов, преимущественно номинаций. Имеются значительные произносительные трудности, проявляющиеся в «застревании» на отдельных фрагментах слова. Слова «разорваны», абрисы их, как правило, не сохраняются. Интонация бедная, однообразная. Имеются ошибки в ударении. В целом в высказывании отсутствует плавность, оно носит разорванный характер. Речевая активность невысокая.

Фраза практически отсутствует. Иногда имеется аграмматизм типа телеграфного стиля, при котором словарь представлен в основном существительными и частотными глаголами в инфинитиве. В сложных по звуковой структуре словах выражены трудности артикуляционных переключений. Выявляются ошибки, связанные с персевераторной «привязанностью» к какой-либо из операций, составляющих речевой акт. Они обусловливают невозможность переключиться на другое звено действия. В большинстве случаев у больных даже с грубым речевым дефектом присутствуют элементы автоматизированной речи, представленной жесткими речевыми стереотипиями: сопряженный и отраженный счет, пение со словами. Произносительные трудности в этом виде речи несколько сглажены. Обратная автоматизированная речь (например, счет от 10 до 0), в отличие от прямой, больным недоступна главным образом из-за большого числа персевераций.

Возможно повторение отдельных звуков как с опорой на артикуляторный образ, так и по акустическому образцу. Повторная речь лучше спонтанной, однако и она затруднена из-за неспособности к артикуляторным переключениям. Больные не в состоянии слить в открытый простой слог согласный и гласный звуки. Воспроизведение слова, как правило, не удается. Повторная речь появляется в процессе восстановления речевой функции раньше спонтанной.

Оральный праксис грубо нарушен в плане серийной организации акта. Больные справляются с воспроизведением отдельных поз, но затрудняются в осуществлении переключений. При попытках воспроизведения серии оральных поз возникают искажения, застревания на отдельных элементах. То же самое наблюдается и в артикуляционном праксисе: изолированные звуки больные повторяют относительно свободно, однако задание воспроизвести серию звуков вызывает существенный артикуляционный сбой.

Первичные расстройства понимания речи отсутствуют, но имеют место трудности ее восприятия из-за инертности в области переключения слухового внимания. Кроме того, для больных с данной формой афазии характерно неполное понимание речевых конструкций, в которых грамматические элементы несут существенную смысловую нагрузку.

Письменная речь грубо нарушена. Не только письмо, но и чтение слов и фраз практически отсутствуют. Способность же к прочитыванию отдельных букв остается, поскольку нет первичного распада связи «артикулема - графема». У большинства больных имеются элементы глобального чтения (раскладывание подписей под картинками и т.д.)

При средней степени выраженности эфферентной моторной афазии спонтанная речь больных достаточно развернута, фраза однообразна по синтаксической структуре, однако отмечается большое количество речевых штампов, маскирующих имеющиеся затруднения. Выявляются отдельные аграмматизмы, представляющие собой дефекты в области словообразования и словоизменения. Словарный состав разнообразный. Высказывание не всегда носит ситуативный характер. Возможна монологическая речь на определенные темы. Повторная речь, как правило, в том или ином объеме присутствует. Больные справляются с повторением звуков, слогов, слов и простых фраз. Однако в более сложных по синтаксической структуре фразах допускают аграмматизмы. Имеются артикуляционные трудности при произнесении слов. Страдает и просодический компонент высказывания. Больные с трудом передают интонацию вопроса, восклицания.

Простые виды диалогической речи (в основном ситуативного характера) большинству больных доступны. При этом отмечаются частые эхолалии, прямое использование текста вопроса для ответа. Диалоги неситуативного характера практически невозможны.

Повторная речь с существенными произносительными трудностями, проявляющимися в отсутствии главных артикуляторных переходов внутри слова (тенденция к послоговому произнесению).

Диалогическая речь в общем сохранена, однако наблюдается стереотипность ответов, персеверации (застревание на фрагментах предыдущих ответов). Выражены трудности переключения с одного фрагмента слова на другой. Наиболее доступен ситуативный диалог.

По сюжетной картинке больные составляют лишь фразы. Часты пропуски названий действий служебных частей речи, окончаний и т.п. Однако кроме этих элементов телеграфного стиля имеются и произносительные трудности. При пересказе текстов имеются отдельные трудности конструирования фразы, элементы аграмматизма типа телеграфного стиля. Высказывания несколько бедны просодически, есть отдельные артикуляционные застревания.

В рамках называния возможно продуцирование отдельных высокочастотных слов, однако имеются препятствия в виде персевераций, проявляющихся в «застревании» на предыдущих номинациях. Трудности звуковой (артикуляционной) организации слова довольно значительны. Кинетическая мелодика слова изменена. Слоговая структура часто нарушена. Больные редко «дают» малочастотные названия, избегают слов со сложной звуковой структурой. Фразовая речь упрощена по семантической и синтаксической структуре.

Особенности понимания речи, как и у больных с грубой афферентной моторной афазией, носят вторичный характер , являясь системным следствием недостаточности артикуляционных подкреплений. Объем слухо-речевой памяти сужен, следы воспринимаемых на слух речевых рядов, как правило, ослаблены.

Письменная речь нарушена, однако чтение гораздо менее, чем письмо. В письме под диктовку большое число литеральных парафазии, обусловленных персеверациями и пропусками не только согласных, но и гласных звуков. В основном это обусловлено нарушениями звуко-буквенного анализа состава слова, а именно трудностями организации его сукцессивной звуковой структуры. Следует отметить, что в целом при эфферентной моторной афазии распад связи «артикулема - графема» менее выражен, чем при афферентной.

У большинства больных имеются нарушения орального праксиса. Переключение с позы на позу, с артикулемы на артикулему затруднено, особенно в усложненных условиях.

Динамическая афазия. При динамической афазии имеет место поражение мозга в заднелобных отделах левого полушария, расположенных кпереди от зоны Брока на уровне третичных полей коры. Данная форма афазии впервые вьщелена и описана А.Р. Лурией. Согласно исследованиям динамической афазии, проведенным ТВ. Ахутиной и являющимся развитием представлений А. Р. Лурии, она имеет два основных варианта.

Вариант 1 характеризуется преимущественным нарушением функции речевого программирования, в связи с чем больные пользуются в основном готовыми речевыми штампами, не требующими специальной «деятельности программирования».

При динамической афазии II первичным дефектом является нарушение функции грамматического структурирования: в речи больных он выступает в виде экспрессивного аграмматизма, наиболее грубо проявляющегося в виде отсутствия или крайней обеднен ности грамматического оформления высказывания - «телеграфном стиле». Произносительные трудности в обоих вариантах не значимы. Весьма важным является то, что при обеих формах имеют место речевая инактивность, аспонтанность.

При грубой степени выраженности динамической афазии спонтанная речь практически отсутствует, за исключением отдельных упроченных в прежней речевой практике штампов разговорного характера. При произнесении этих стереотипных оборотов речи не обнаруживается каких-либо произносительных трудностей. Интонационная картина отличается однообразием. Речевая активность низкая. Часты эхолалии. Больные постоянно нуждаются в стимулировании к речи извне.

Со всеми видами прямой автоматизированной речи больные справляются, обратная же сопровождается персеверациями, истощением внимания, соскальзыванием на прямой порядок перечисления и т.д. Повторная речь носит в основном характер эхолалии. Повторяемые слова и фразы, как правило, не осмыслены. Выражены персеверации в виде «добавочной» речевой продукции по типу «застревания» на предыдущих фрагментах звукового и смыслового соскальзывания.

Диалогическая речь практически отсутствует. Больные в состоянии лишь отвечать словами «да» или «нет», а также используют в качестве ответов отдельные междометия.

Называние отдельных обиходных предметов большинству больных удается. Составление фразы по сюжетной картинке вызывают существенные трудности. Пересказ текстов практически невозможен. Выявляются элементы «полевого поведения» вследствие истощения внимания, персевераций: больной отвлекается на то, что находится в пределах поля зрения.

Иногда выражено непонимание грамматически сложно построенной речи. Отмечаются явления «псевдоотчуждения смысла слова» из-за трудностей включения в задание. Исследовать объем слухо-речевой памяти, как правило, затруднительно - из-за дефектов понимания.

Письменная речь нарушена. Чтение отдельных букв в простых словах доступно больным. Чтение фраз с искажениями , вызванными персеверациями, приводящими к застреванию на отдельных словах и невозможности переключиться на следующие. Письмо отдельных букв и простых слов в большинстве случаев доступно больным. При списывании или письме под диктовку сложных слов и фраз больные допускают ряд искажений, в основном в виде пропусков и персевераторных «вставок» элементов текста. Письмо «от себя» практически недоступно из-за общего снижения речевой активности.

Оральный и артикуляторный праксис практически без нарушений. В разных видах деятельности могут иметь место «отставленные» персеверации, проявляющиеся во всплывании фрагментов действия спустя определенное время после его совершения. Больные затрудняются также в переключении с одного вида деятельности на другой, например, с кистевых и пальцевых проб на оральные, с оральных на артикуляторные.

При менее грубой степени выраженности Динамической афазии спонтанная речь больных состоит из коротких фраз, однообразных по синтаксической структуре. Часто встречаются речевые штампы, как разговорные, так и профессиональные. В целом высказывание выглядит бедным, однообразным по интонированию. Часто повторяются одни и те же «речения», упроченные ранее в бытовой и профессиональной речи. Общий рисунок характеризуется недостаточной интонационной выразительностью. Морфологическая структура речи отличается уменьшением модально-оценочных слов, служебных частей речи и т.д. У некоторых больных встречаются аграмматизмы, связанные с трудностями конструирования фразы. Произносительные трудности не выявляются.

Словарный состав без резких ограничений. Речевая активность низкая. Преобладает диалогическая речь. Отмечаются эхолалии, в основном «на утомлении».

В повторной речи больные более состоятельны, чем в остальных видах речевой деятельности, однако и в ней имеют место эхолалии, преимущественно «на истощении». Имеется тенденция к употреблению большого числа жестких речевых штампов, возникающих непроизвольно, персевераторно. Просодический компонент изменен в сторону снижения выразительности, эмоциональной однозначности.

Номинативная функция речи без грубых нарушений, но предметный словарь существенно превосходит глагольный. Больные могут участвовать в диалоге, однако их ответы большей частью стереотипны, вопросно-ответные виды речи развернуты недостаточно. Наиболее доступен ситуативный диалог.

Больные способны составить простую фразу по сюжетной картинке, однако характерен истинный экспрессивный аграмматизм. При наличии в сюжете картинки и субъекта, и одушевленного объекта действия возникают трудности речевого программирования на уровне глубинной структуры фразы. Они связаны главным образом с трудностями определения субъекта и «приписывания» ему факта совершения соответствующего действия. У некоторой части больных преобладают ошибки во флексиях, предлогах и других грамматических элементах высказывания.

Пересказ текстов осуществляется больными чаще всего в форме ответов на вопросы или по очень подробному плану. При этом обнаруживается явная «привязанность» сюжетов к синтаксической модели вопроса.

Объем слухо-речевой памяти первично сужен, имеются элементы «отвлечения» внимания при восприятии речевых рядов.

Письменная речь как функция сохранена, однако имеются явления «застревания» на отдельных фрагментах текста, как при чтении , так и при письме, пропуски слов и целых словосочетаний. Понимание читаемого существенным образом страдает. При применении специальных приемов, концентрирующих внимание больного, возможности понимания в значительной степени расширяются. Письмо под диктовку значительно лучше, чем «от себя». Последнее ограничивается стереотипными речевыми конструкциями, свидетельствующими о речевой аспон-танности больных с данной формой афазии не только в устной, но и в письменной речи. Не выявляется грубых нарушений в области звуко-буквенного анализа состава слова, хотя имеются ошибки из-за недостаточности внимания, а также персевераций. Орально-артикуляторной апраксии, как правило, не выявляется, или же она обнаруживается в усложненных условиях.

Сенсорная (акустико-гностическая) афазия . Она возникает при поражении верхневисочных отделов, так называемой зоны Вернике, впервые открывшего ее как ответственную за понимание речи и обозначившего афазию, возникающую при ее поражении, как сенсорную. Первичным дефектом при сенсорной афазии является нарушение способности, которую принято считать прямо зависящей от состояния фонетического слуха. Она состоит в дифференциации смыслоразличительных признаков звуков речи, принятых в данном конкретном языке. Расстройства фонематического слуха обусловливают, согласно нейропсихологической концепции афазии, грубые нарушения импрессивной речи - понимания. Появляется феномен «отчуждения смысла слова», который характеризуется «расслоением» звуковой оболочки слова и его предметной отнесенности. Звуки речи теряют для больного свое константное стабильное звучание и каждый раз воспринимаются искаженно, смешиваются между собой по тем или иным параметрам. В результате этой звуковой лабильности в экспрессивной речи больных появляются характерные дефекты: логорея (обилие речевой продукции) как результат «погони за ускользающим шумом», замены одних слов другими, одних звуков - другими: вербальные и литеральные парафазии.

При грубой степени выраженности сенсорной афазии объем понимания речи крайне ограничен. Больные в состоянии осмысливать лишь сугубо ситуативную речь, близкую им по тематике. Выявляется грубое отчуждение смысла слова при показе частей тела и предметов. Устные инструкции не выполняются или выполняются с грубыми искажениями. В основе этих явлений - первичное грубое нарушение фонематического слуха. При восприятии речи больные усиленно опираются на мимику, жест, интонацию собеседника. Письменная речь страдает первично - из-за распада ассоциативной связи между фонемой и графемой. Наиболее грубо это выступает в отношении оппозиционных фонем. Больные пытаются найти букву, опираясь на слова, в которых она наиболее упрочена (например, «м..м..м - мама; ко...ко - кошка» и т.д.), однако и этот путь часто не приводит к желаемому результату.

При менее грубой степени выраженности сенсорной афазии больные в общем понимают ситуативную речь, однако восприятие более сложных неситуативных видов речи затруднено. Имеются ошибки в осмыслении слов - парагнозии, а также отчуждение смысла слова на названиях отдельных предметов и частей тела. Иногда больные в состоянии дифференцировать слова с оппозиционными фонемами, но в соответствующих слогах допускают ошибки. Резко выраженной диссоциации между возможностью понимания слов с абстрактным и конкретным значениями не выявляется , хотя предметная отнесенность страдает чаще, чем переносный смысл слова. На способность понимания речи оказывает существенное влияние темп речи собеседника и ее просодические особенности. В задании оценить правильность речевой конструкции больные, как правило, отличают грамматически искаженные конструкции от правильных, но не замечают в них смысловых несоответствий. Они в состоянии заметить лишь грубые смысловые искажения и испытывают трудности восприятия развернутых текстов, Определенную проблему представляет понимание текстов, требующих совершения ряда последовательных логических операций. Иногда в усложненных условиях истощения слухового внимания. Устные инструкции выполняются часто с ошибками. Письменная речь характеризуется теми же особенностями, что и устная, притом выраженными более выпукло.

Акустико-мнестическая афазия . Эта форма афазии обусловлена очагом поражения, расположенным в средних и задних отделах височной области. В отличие от акустико-гностической афазии, акустический дефект проявляется здесь не в сфере фонематического анализа, а в сфере слуховой мнестической деятельности. Больные теряют способность к удержанию в памяти воспринятой на слух информации, проявляя тем самым сужение объема слухо-речевой памяти и наличие слабости акустических следов. Эти дефекты приводят к определенным трудностям понимания развернутых видов речи, требующих участия слухо-речевой памяти. В собственной речи больных с этой формой афазии основным проявлением является словарный дефицит, связанный как со вторичным обеднением ассоциативных связей слова внутри данного семантического куста, так и с недостаточностью зрительных представлений о предмете. Таким образом, по мнению А.Р. Лурии, акустико-мнестическая афазия включает и компонент амнестической афазии.

Семантическая афазия возникает при поражении височно-теменно-затылочных областей левого доминантного полушария - так называемой зоны ТРО (височно-теменно-затылочной). Впервые семантическая афазия была описана Г. Хэдом под этим же названием. А.Р. Лурия провел нейропсихологический факторный анализ семантической афазии и в соответствии со своей концепцией выделил первичный дефект и его системные следствия. Основное проявление речевой патологии при этом виде афазии А.Р. Лурия обозначил как импрессивный аграмматизм, т.е. невозможность понимания сложных логико-грамматических оборотов речи. Он базируется на более элементарной предпосылке, а именно, на одном из видов общего расстройства пространственного гнозиса - нарушении способности к симультанному синтезу. Поскольку в речи основными «деталями», связывающими слова в единое целое (логико-грамматическую конструкцию), являются грамматические элементы, главная трудность связана с выделением этих элементов, пониманием их смысловой роли и объединением их в единое симультанное целое. Больше всего таких больных затрудняют слова с пространственным значением (пространственные предлоги, наречия и т.д.).

Остаточные явления нарушения речевой функции проявляются лишь в замедлении темпа устной и письменной речи, иногда имеются трудности подбора нужного слова (в развернутом высказывании), отдельные ошибки на письме и редкие аграмматизмы «согласования» при употреблении синтаксически сложных речевых конструкций. По состоянию речевой функции такие больные пригодны к труду, не связанному с лингвистической деятельностью.

При легкой семантической афазии больные пишут изложения, сочинения на заданную тему, читают практически без затруднений, если не приходится оперировать логико-грамматическими оборотами речи.

Восстановительная работа.

Больные после ишемического инсульта достигают максимального восстановления («потолка») чаще в течение 2-4 лет.

Поэтому число повторных курсов может ограничиваться 2-3 стационированиями, а общая длительность работы 3- 4 годами.

Началу восстановительного обучения должно предшествовать тщательное обследование состояния речи больного. Такое обследование , проводимое врачом, нейропсихологом или логопедом, должно выявить характер и глубину расстройств различных сторон речи. Его задача также обнаружить сохранные элементы речи и других корковых функций. Обследование должно, по возможности, охватить все стороны речи, а также состояние праксиса, гнозиса, счета и т. д.

На основе обследования с учетом данных клинического осмотра вводится общее заключение, определяющее форму речевого расстройства и стадию восстановления речевых функций.

С больными с афазией проводятся индивидуальные и коллективные логопедические занятия. Индивидуальную форму работы следует считать при этом основной, так как именно она обеспечивает максимальный учет особенностей больного, наиболее тесный личный контакт с ним, а также большую возможность психотерапевтического воздействия.

В процессе проведения занятий в стационаре и поликлинике необходимо постоянное врачебное наблюдение. Логопед (или педагог, ведущий занятия) должен быть в постоянном контакте с врачом и первым сигнализировать об изменениях в состоянии больных во время занятий (усиление речевых расстройств, нарастание отвлекаемости и т. д.).

При проведении занятий с больными афазией частота и длительность этих занятий, интервалы, смены форм работы определяются состоянием больных, степенью их индивидуальной истощаемости. Они связаны также с различными задачами восстановительного обучения на разных этапах динамики речевых функций после инсульта (см. ниже).

Длительность каждого занятия на раннем этапе после инсульта в среднем от 10-15 минут, желательно 2 раза в день.

Средним временем индивидуальных занятий на позднем и резидуальных этапах следует считать 30-45 минут, желательно ежедневно, но не реже трех раз в неделю. Для коллективных занятий (не более трех-пяти человек в группе) время занятий 45-60 минут.

В начале работы с больными и по мере восстановления функций речи необходимо периодически, исходя из речевого статуса больного, определять задачи и предполагаемые методы восстановительного обучения больного с афазией. Их следует фиксировать в специальной логопедической карте каждого больного. В истории болезни логопед должен также не реже двух раз в месяц кратко записывать изменения в состоянии речи больных.

При организации коллективных занятий целесообразно комплектование групп с однотипными формами речевых расстройств и относительно одинаковой стадией восстановления.

Желательно проведение вечерних занятий с больными в стационарных условиях. Они должны носить форму выполнения больными домашних заданий. Их основная задача - закрепление осваиваемых на занятиях с логопедом способов преодоления тех или других дефектов речевой деятельности.

Вечерняя работа с больными афазией может однако включать и деятельность, выходящую за пределы лишь углубления основной программы восстановительного обучения.

Имеются в виду коллективные занятия, объединяющие больных с разными формами афазии и включающие доступные элементы «клубной» работы: беседы на темы текущих событий, показ диапозитивов типа «кинопутешествий», обсуждение телевизионного фильма. Полезны также так называемые речевые игры, игры типа лото, отгадывание загадок и т. д.

Желателен постоянный контакт логопеда с семьей больного с афазией. Члены семьи по инструкции логопеда могут упражнять больного в некоторых видах речевой деятельности и выполнять с ним домашние задания.

Логопед должен разъяснить родным больного с афазией особенности его личности, связанные с тяжестью заболевания и потерей в той или другой степени возможности речевой коммуникации.

На конкретных примерах необходимо разъяснять обязательность бережного, терпеливого и вместе с тем уважительного отношения к больному и желательность его посильного участия в жизни семьи.

Логопед может также помочь членам семьи больного и его друзьям осознать необходимость постоянного поощрения больного в его попытках к речевому общению, без фиксации, особенно на ранних этапах после инсульта, внимания на неправильностях его речи.

При выписке из стационара и завершения этапов амбулаторных занятий рекомендуется использовать четыре оценки результатов восстановительного обучения: 1) «значительное восстановление»: доступность свободного устного и письменного высказывания с элементами аграмматизма и с очень редкими ошибками в письме; 2) «общее улучшение»: возможность общения с помощью фраз , составления несложных текстов по сериям сюжетных картинок, относительное восстановление письма и чтения, а при сенсорной афазии также общее улучшение восприятия речи на слух; 3) «частичное улучшение»: улучшение тех или иных сторон речевой функции (например, появилась возможность общения с помощью отдельных слов, улучшилось понимание речи, восстановилось в той или иной степени чтение и письмо и т. д.); 4) «без изменений»: отсутствие положительной динамики в состоянии речевых

Методические основы восстановления речи при афазии

Вопрос о методах восстановительного лечения больных афазией является первоочередным.

На раннем этапе после инсульта используется механизм растормаживания временно угнетенных речевых функций, их вовлечение в деятельность.

На более поздних, резидуальных этапах, когда речевое нарушение приобретает характер стойкого, сложившегося синдрома (формы) речевого расстройства, - сущностью процесса восстановления является скорее компенсаторная перестройка органически нарушенных функций с использованием сохранных сторон психики, а также стимулирование деятельности сохранных элементов анализаторов.

При выработке методической программы восстановительной работы обязательна ее индивидуализация: учет особенностей расстройств речи, личности больного, его интересов, потребностей и т. д.

Следует учитывать, что при постановке задач восстановительной терапии (выработки ее программы) необходимы:

Дифференциация методик восстановительной терапии при разных формах афазических расстройств;

При организации и выборе метода восстановительной терапии надо исходить из этапного принципа, т. е. учитывать стадию восстановления речевых функций;

При афазии обязательна работа над всеми сторонами речи, независимо от того, какая является первично нарушенной;

При всех формах афазии надо развивать как обобщающую, так и коммуникативную (используемую в общении) сторону речи

Восстанавливать речевую функцию не только с логопедом, в кругу семьи, но и в более широкой социальной среде;

При всех формах афазии развитие способности самоконтроля над своей собственной речевой продукцией.

Поэтапное построение восстановления речи при афазии относится не только к различию используемых логопедических методов , но и к учету неодинакового удельного веса сознательного участия больных в процессе восстановления. Оно, естественно, меньше на начальных этапах после инсульта. Принцип дифференциации методов в связи с формой афазии также значим на ранних стадиях. Здесь более показаны логопедические приемы растормаживания речевых функций, «опора» на непроизвольные речевые процессы (привычные речевые стереотипы, эмоционально значимые слова, песни, стихи и т. д.). Эти приемы способствуют снятию тормозных явлений и втягивают больных в речевое общение с помощью сопряженной (осуществляемой одновременно с логопедом), отраженной (вслед за логопедом) и элементарной диалогической речи.

Общей особенностью этих методик раннего этапа является то, что они направлены на восстановление всех сторон нарушенной речи, в основном при пассивном участии больного в процессе восстановления, а также на профилактику возникновения и фиксирования некоторых симптомов патологии речи; эти методики дают возможность также активизировать восстановление речевых функций у больных с разными формами афазии.

При использовании пения в целях растормаживания логопед должен учитывать: пел ли больной до болезни, возраст больного, его преморбидный уровень, знакомость песни и т. п. Долго задерживаться на этих видах работы не рекомендуется; как только у больного начинает восстанавливаться абрис (контур) слова, целесообразно переходить к стимулированию устного самостоятельного заканчивания больным фраз, кратких ответов на вопросы, составлению фраз по картинкам и т. д.

Следует подчеркнуть, что на раннем этапе, когда больной только вышел из периода острого инсульта, работа с ним должна носить особо щадящий и психотерапевтический характер.

На следующих этапах (через 1,2-3 мес. после инсульта) при уже определившемся стабильном синдроме (форме) афазии используются методики, не только стимулирующие общее развитие речи, но и способствующие перестройке нарушенных речевых функций.

Отличие от раннего этапа заключается в гораздо большей дифференциации методик восстановления в зависимости от основного нарушенного звена при той или иной форме афазии.

При восстановлении речи у больных с афазией особое методическое значение имеет опора на смысловую ее сторону. Смысловая сторона речи используется не только при восстановлении словесных понятий или грамматического строя речи, но и при восстановлении акустико-гностических процессов, так называемого фонематического слуха, и преодолении многих других свойственных афазии нарушений.

При афазии необходима комплексная работа над речью в целом. Афазия всегда представляет собой синдром, охватывающий все речевые функции. Поэтому восстановительная терапия должна затрагивать все стороны речи больного. При любой афазии следует работать над звуковым анализом и синтезом состава слов, над чтением и письмом, восстановлением обобщенности словесных понятий, их многозначности, развитием свободного и развернутого высказывания и т. д.

К принципиальным методическим положениям относится необходимость при восстановлении любой речевой функции вначале в качестве опоры использовать развернутую систему внешних средств, с тем чтобы в дальнейшем произошло постепенное их свертывание. Это постепенное «свертывание» внешней опоры и приводит к тому , что действие начинает совершаться уже как внутреннее, умственное действие. Например, при нарушениях грамматического строя речи, особенно на начальных этапах, грамматические отношения вначале изображаются в виде наглядных пространственных схем, которые лишь постепенно превращаются во внутренние правила сочетания слов во фразе, употребления предлогов и т. д. (Л.С. Цветкова, 1975).

Необходимо подчеркнуть роль эмоционального фактора в процессе реабилитации. Поэтому первостепенное значение приобретает установление с больным правильных взаимоотношений, учет его индивидуальных, личностных особенностей, психотерапевтический подход к каждому больному.

Схема обследования больного с афазией.

1. Исследование общей способности больного к речевой коммуникации - беседа с целью выяснения:

а) полноты собственной речи больного;

б) понимания им ситуативной, обиходной речи;

в) степени речевой активности;

г) темпа речи, ее общих ритмико-мелодических характеристик, степени разборчивости2.

2. Исследование понимания речи. С этой целью предъявляются на слух:

а) специальные устные инструкции (одночленные, типа «откройте рот!», «поднимите руку!» и многочленные, типа «снимите с телефона трубку!», «возьмите со стола ручку, положите ее на подоконник, а затем спрячьте в карман!»;

б) нахождение предметов: «покажите окно!», «покажите нос!», серии предметов, например: «покажите дверь, окно, потолок!» или «покажите нос, ухо, глаз!»;

в) короткие сюжетные тексты;

г) логико-грамматические конструкции например: «покажите, где круг под крестом, где дочкина мама, а где мамина дочка, покажите левым мизинцем правое ухо» и т. п.

3. Исследование автоматической речи:

а) прямой счет до 10 и обратный (от 10 до 0);

б) перечисление дней недели, месяцев;

в) окончание пословиц и фраз с «жестким» контекстом типа: «Я мою руки холодной...», со «свободным», типа: «Мне принесли новую...» и т. д.;